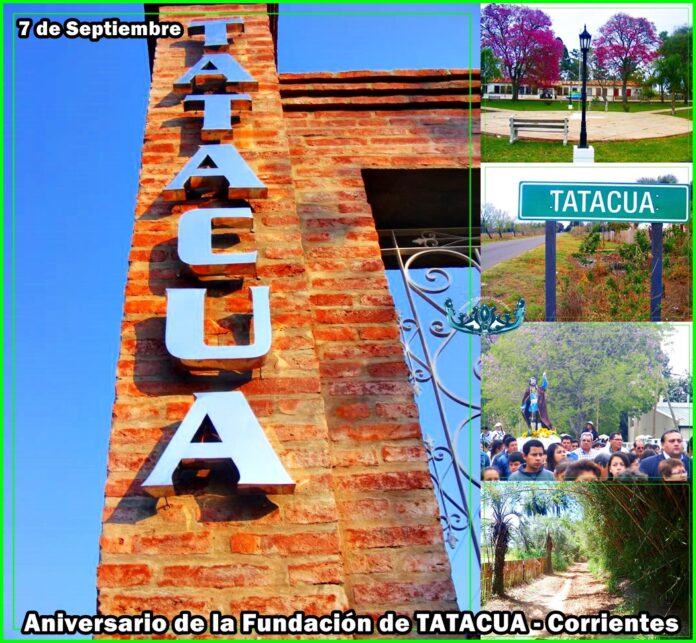

La creación de la Colonia Tatacuá, fue fruto del Decreto N° 809 que se publicó en el boletín oficial, el 7 de septiembre de 1944. Si bien esa es la fecha oficial, sus primeros habitantes datan del 1700 aproximadamente.

La localidad se caracteriza por la mixtura entre criollos e inmigrantes y su tranquilidad como rasgos destacables.

Tatacuá es una localidad y municipio argentino, situado en el departamento Concepción de la Provincia de Corrientes, su nombre deriva del guaraní cuyo significado es “cueva de fuego” (tata: fuego – cuá: cueva).

Sus tierras productivas se hallan delimitadas al sur por el estero Batel, ubicado a menos de 5 km del casco urbano.

La principal vía de acceso es la Ruta Nacional 118, que la comunica al nordeste con Tabay y Santa Rosa, y al oeste con Saladas. https://munired.mcypcorrientes.gob.ar/

La Historiadora de la Cueva del Fuego: Nelly Obregón

“Cueva de Fuego. Historia de Tatacuá”, contiene “casi tres siglos de historia… desde el año 1723 hasta el año 1987”.

La obra tiene 162 páginas divididas en un Reconocimiento y 12 “episodios”, que nos hablan en primer término del origen del nombre, del génesis de Tatacuá y su relación con la fundación de Corrientes, reseñan documentos coloniales, y nos informan sobre la relación de los Pujol y los Gotusso con la zona durante el siglo XIX y principios del XX.

El cuarto episodio ya se interna en el momento en que el gobierno de la provincia hace pie en el área comprando las tierras a los Gotusso, el quinto reseña el acontecer local desde que se crea la Colonia, el sexto el devenir de la religiosidad, el séptimo las nuevas obras y la sociabilidad, el octavo las vías de comunicaciones, el noveno las peculiaridades y costumbres locales, el décimo las producciones, el anteúltimo historia la plaza y la escuela, y el final, la veintena de años que remata en la creación de la comuna, con el surgimiento del destacamento policial, el hospital, los incidentes que rodean la separación de Tabay y algunas imágenes locales, que como remate son de sumo interés, porque nos hacen “ver”, como se construía un “ tatacuá” a partir de un tacurú, como el mejor horno.

Respecto del origen del nombre, nos quedamos con esta última posible acepción, que hace referencia a un horno para cocer alimentos, moldeado a partir de un tacurú (hormiguero cónico, durísimo y de gran altura).

Con respecto a los personajes “coloniales”, Obregón rescata el nombre de Ambrosio de Acosta “llegado a estas tierras con el adelantado”, cuyo célebre “Rincón de Ambrosio”, será propiedad familiar por más de dos siglos.

.

Jorge Martínez de Ibarra, casado con una Acosta, es por su parte quien con un “pedimento” de 1723, figura en el primer documento donde se cita un lugar conocido como “Tataquá”. Uno de sus hijos, Juan Joseph figura en una causa criminal de aquellos años, habiendo sido asesinado por 4 indios guaraníes, 2 de los cuales murieron supliciados, mientras los otros, previa feroz azotaina pública, terminaron desterrados en Montevideo.

Hacia 1823, Marcelo Pujol adquiere la Estancia del Tataquá, que por entonces abarca “tres leguas, ciento sesenta varas el frente y el fondo, hasta dar con el Río de Batel con ranchos y dos corrales”.

Desde 1901 y hasta 1920, aquellos parajes pasan a manos de Santiago y Francisco Gotusso, uno de cuyos “comisarios de campos” o puesteros es asesinado por dos paisanos. La historiadora recoge los momentos finales del agonizante, dentro de la más pura de nuestras percepciones rurales porque “…Dicen que le costó morir, agonizó como tres o cuatro horas…recién cuando…le avisó (un conocido) a la mujer que…tenía una reliquia, y eso era lo que no le estaba dejando morir…efectivamente, encontraron la reliquia, se la quitaron y recién entonces pudo descansar”.

Por aquellos lares también al parecer andaba el célebre gauchillo Olegario Álvarez, el “Gaucho Lega”, obligando a los pobladores a moverse en grupos de varios carros tirados por bueyes o yeguarizos, para evitar que aquellos “maleteadores” los despojaran de sus pertenencias. No falta incluso la descripción de una galopeada a campo traviesa entre uno de aquellos gauchillos maleteadores y uno de los colonos, que salva sus calchas valido de las más veloces patas de su montado.

Después de los Gotusso, a partir de los 40, es el gobierno de la provincia el que señorea aquellos campos tan feraces como solitarios, y por decreto de 1944 crea la Colonia Oficial Tatacuá. Hacia 1945, todavía la subsistencia es harto difícil porque escasean los víveres, cuyos centros de venta se hallan en San Roque y Tabay. El único panificable para quienes podían adquirirlo era la “galleta”, no había dinero en efectivo y muchos se alimentaban de palmitos, abriendo con las hachas las raíces de las palmeras.

También percibimos la importancia del “Paso Naranjito”, como nodo de comunicaciones sobre el río Santa Lucía, franqueado con canoas y lanchones hasta que se tendió el primer puente en 1944, y el desafío que eran los 30 kilómetros hasta Saladas que a veces insumían dos días.

Embelesan las descripciones sobre la vida cotidiana en la Colonia. “Sus amaneceres… envueltos en trinos de pájaros y olor a rocío…compartiendo el mate… para conversar, casi siempre en guaraní… Después que los hombres partían hacia sus tareas del campo, ellas continuaban con las suyas, alimentando a sus aves, decenas de gallinas, pollos, pavos, patos, gansos, acudían presurosos desplegando y agitando un pocos sus alas cuando…hacían oír el sonido del maíz agitado dentro de un recipiente llamándolos ¡piii piii piii!… un concierto imposible de disfrutar en otro sitio.”

Obregón también nos habla de cómo se daba de comer a los cerdos, ordeñaba las vacas, del “cocido con leche” y “chipacuerito”, del lavado de ropa en los “puertos” de las lagunas, sacando la suciedad a golpes de “paleta” con alguna escápula vacuna y cómo de lejos se oía el “¡paf! ¡paf! ¡paf! de las lavanderas.

La historiadora evoca aquellas familias con 7, 8, 10 ó más hijos “y algunos peones jornaleros”, que subsistían a partir de polentas de choclo de maíz, guisos de gallina y pollo, mandioca, batata, queso, leche y huevos.

Cocinaban sobre estreves, en fuegos de leña traída de los cocales, siempre guardando tizones porque los fósforos eran difíciles de obtener, bajo quinchos separados de las casas con techo de paja o palma y paredes de tacuara “en cuyas hendijas se ordenaban las cucharas”, usadas para todos los menesteres, en lugar de los tenedores. La vajilla, enlozada, de platos casi siempre hondos. Muy poco querosén, únicamente para las lámparas y los “Sol de Noche”. La carne en charque o cecina. El chicharrón, arrollado y “otras comidas típicas de consumo habitual”. Aquellas fiambreras hechas con madera y alambre tejido. Todo lo que nos habla no sólo del ingenio sino de la frugalidad de aquella zona rural, con sus propias particularidades distintivas, por ejemplo, de la inmigración italiana de Colonia Carolina.

La religión a cargo de madres y abuelas, hasta que de tanto en tanto venía un sacerdote para dar la primera comunión…el saludo a los padrinos como muestra de respeto.

Eso y más. Los denodados esfuerzos para superar las escuelas rancho, la estafeta de correos, hospital rural, estación de policía, capilla, plaza pública, club social y deportivo. Las dificultades para trasladarse, saltando alambradas por las tranqueras “candeadas”. Los jóvenes, educándose en dejar sombreros y armas en la cantina para entrar al baile. Las comparsas con los reflectores a batería o a pura luz de luna. Con tambores de latas de aceite y parches de cuero de ciervo o guasuncho… el padre comparsero que deja el tambor, corre a presenciar el parto de su mujer y vuelve a batir el parche antes del cierre. En fin, el “Callejón de Godoy”, con los viajeros esperando el favor de la “proporción” y tener lugar en algún camión o tractor cuyo motor se sentía tartajear una hora y media antes desde Tabay. Los mariscadores con sus acopiadores a pocos metros del estero, con apodos al tono como “Chajá”. La escasa solidaridad de “Napenai” (a mí que me importa) o la familia Piñeiro, cuya hija no sólo se recibe de maestra con el primer promedio en el Santa Teresa de Goya, sino que en 1965 conquista el título de “Reina Nacional del Tabaco”.

Y se nos acabó el espacio. Sólo agregamos que en 1987 Tatacuá se convirtió en municipio, y que recién en el siglo XXI logró tener presupuesto propio y dejar de depender de subsidios.

Tatacuá, toda una Historia con la que Nelly Obregón nos ha hecho vibrar al contarla.

Fuente: Prensa Difusión Corrientes